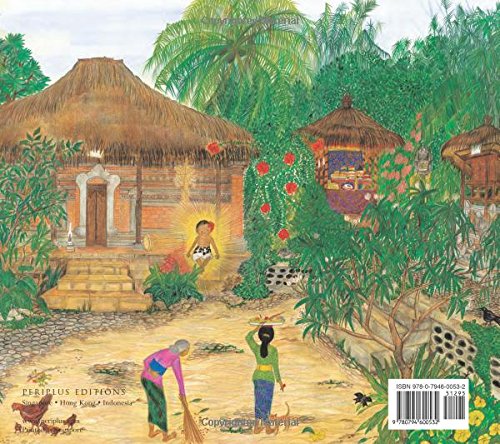

Sampul Buku : Sadri Returns to Bali: A Tale of the Balinese Galungan Festival karya Elisabeth Waldmeier |FOTO : Istimewa|

Kontributor: Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.

Bagi warga sebuah desa di kaki Gunung Batukaru, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, tumpek pengarah (25 hari menjelang hari raya galungan) adalah pengingat bahwa galungan sudah dekat. Dipercayai, semua leluhur telah datang di desa, di rumah-rumah mereka ketika masih hidup. Mereka berada di sini hingga hari Sabtu (pukul 00.00) wuku Galungan, yang disebut ulian.

Walaupun ada proyek pemaknaan baru bahwa galungan adalah peringatan kemenangan darma melawan adarma, dengan sederet panjang makna lain yang ditawarkan agen parisada namun desa tersebut bergeming memaknai galungan ala mereka. Galungan adalah waktu kembalinya para leluhur ke desa itu, ke rumah dan ke tengah-tengah keluarga mereka, seperti sedia kala ketika masih hidup.

Leluhur, bahasa sehari-hari, anggota keluarga yang telah meninggal mengunjungi anak cucu yang masih hidup, menjadi reuni enam bulanan yang selalu disambut meriah dengan “pesta”. Aneka jajan disiapkan, seperti bubuh (dodol), jongkok, bantal, gipang, talin kereta, pelpelan, satuh, sirat, tape, jauh-jauh hari. Pada hari penampahan, laki-laki memasak aneka hidangan, seperti sate lembat, sate asem, lawar, tum, urutan, kekomoh, dengdeng, krupuk kulit, dan be nyat-nyatan, dan urutan.

Esensi banten galungan adalah makanan sehari-hari yang disajikan di atas dulang (punjung) yang terdiri atas nasi, jajan, buah, minuman (kopi, lemos), aneka olahan daging babi, rokok, kekinangan, uang, dan rantasan (pakaian). Banten ini semua sama sekali bukan simbol tetapi makanan atau hidangan bagi leluhur yang tetap dipandang sebagai manusia yang masih hidup. Maka doa atau pesapaan banten (cara menyapa) ini adalah bahasa sehari-hari. Para leluhur disambut kembali dan dipersilakan menikmati semua hidangan yang disajikan berupa punjung.

Warga desa tersebut menganut kepercayaan, orang yang telah meninggal sudah meraga angin, meraga toya (seperti angin dan air) dan berada di don ancak, don bingin. Keberadaan leluhur juga diyakini di kedewatan atau di kalidituan. Momen galungan adalah waktu kembalinya mereka ke rumah masing-masing, berjumpa dengan sanak saudara yang ditinggalkan.

Persembahyangan galungan di berbagai pura di desa ini adalah juga persembahyangan para leluhur bersama sanak keluarga.

Demikianlah pandangan yang masih hidup di tengah-tengah desa, mungkin tampak berdampingan dengan makna baru yang dimasukkan melalui mimbar agama hindu di televisi. Namun demikian, pandangan ini tak lekang oleh pembaruan sama sekali. Tetap hidup dan demikianlah realitas galungan di desa yang berada di atas ketinggian 800 mdpl (meter diatas permukaan laut) ini.

Sebagaimana orang yang datang dan pulang, demikian pula para leluhur warga desa ini. Pada hari Minggu wuku Kuningan, pukul 00.00, dilaksanakan persembahyangan lagi, untuk mengantar para leluhur kembali ke kedewatan. Sanak keluarga mengantar kembalinya leluhur dalam imajinasi ritus yang berbatasan sebuah lawang/pintu. Sebagaimana layaknya orang yang kembali dari kunjungan keluarga, maka sudah menjadi kewajiban sanak saudara menyiapkan aneka bekal di jalan dan oleh-oleh. Hal ini tampak pada banten galungan yang disiapkan pada hari ulian atau pemantukan dewata dewati ngiringang dane sanghyang galungan. Punjung pada hari ulian berbeda dengan punjung pada saat hari galungan. Punjung ulian berciri khas pada adanya materi atau bahan mentah, di samping ada yang sudah dimasak (mematah melebeng). Bahan mentah ini seperti beras, jajan yang belum digoreng, sayuran atau rasmen, sambel tingkih, daging kering yang sudah diawetkan dengan pengasapan, menunjukkan bekal-bekal yang dibawa kembali oleh para leluhur. Tidak lupa uang dan tebu untuk sanan. Punjung ulian tidak menggunakan nasi tetapi entil dan ketupat karena kedua jenis “nasi” ini akan tahan lama dalam perjalanan dari desa menuju kadewatan atau sunia loka.

Pandangan tersebut juga diceritakan dalam sebuah buku anak-anak yang berjudul Sadri Returns to Bali: A Tale of the Balinese Galungan Festival karya Elisabeth Waldmeier. Sadri dalam buku ini adalah seorang anak yang sudah meninggal dunia dan pada hari raya galungan pulang atau kembali ke rumah keluarganya. Selama berada di rumahnya, Sadri mengikuti berbagai kegiatan yang sangat meriah pada waktu perayaan galungan. Sadri mengunjungi kebun dan sawah keluarganya. Sadri menonton pertunjukan tari-tarian. Pada waktu hari galungan Sadri ke pura bersembahyang bersama keluarganya.

Sayang sekali, pandangan seperti ini semakin tenggelam dan mungkin hanya tersisa dalam ingatan sedikit orang di desa itu. Orang tua jarang berkisah lagi. Revolusi Industri generasi ke-4 semakin mendisrupsi pemaknaan atau pesan-pesan unik sebuah hari raya. Persoalannya sederhana karena teknlogi tidak cukup adil berpihak kepada keunikan dan lokalitas. Jika saja media sosial yang menjadi anak kandung teknologi Revolusi Industri 4.0 berpihak kepada narasi Sadri, sebagaimana demikian juga satu pandangan mengenai galungan tetap tersisa di sebuah desa di lereng Gunung Batukaru, maka niscaya, makna tersebut masih ada.

Makna-makna ini tergerus tidak hanya oleh ketidakadilan teknologi tetapi juga karena proyek-proyek agama ketika narasi besar digunakan untuk membunuh narasi kecil (kemenangan darma) yang mungkin sangat melambung bagi warga desa ini. Namun demikian adanya, atas nama keadilan dan penghormatan kepada lokalitas, buku Sadri Returns to Bali ini sungguh sangat menarik dibaca dan untuk direnungkan. Buku ini menyimpan pemaknaan asli terhadap hari raya galungan, secara tidak disadari menjadi satu bentuk keberpihakan terhadap nilai dan makna yang sudah ada.

Semoga makna galungan ala desa di lereng Gunung Batukaru ini tetap ada untuk memperkaya khazanah pemaknaan sebuah perayaan agama. Pada masa lalu, makna hari raya berkembang dan manjadi milik warga desa. Namun tradisi baru agama Hindu yang masuk ke desa-desa, makna-makna perayaan itu adalah milik kaum elit. Hal inilah yang masih bertahan di desa itu. Mereka tidak ambil pusing dengan makna baru dan cara mereka merayakan galungan hanya dengan narasi yang mereka punyai jauh sebelum datangnya narasi-narasi baru. Sebuah narasi yang menjadi laku. Narasi yang juga sangat realistis. Makna yang mereka bangun. (*)